大正大学 アントレプレナーシップ育成教育プログラムへのデータ提供〜現場のオーダーデータが学生の学びに繋がるまで〜

概要

大正大学では全学共通教育においてデータサイエンス教育プログラムを必修科目として設定しています。3・4年次にはアントレプレナーシップ育成教育プログラムが実施され、授業を選択した学生はより高度なデータ分析技法を習熟することが可能となっております。

本授業では民間企業や自治体の実際のデータを活用し、学生はより実践的なデータ分析を体験しています。今回、その題材として選ばれたのが、一番飯店のオーダーデータ(売上データ)です。

小規模店舗である一番飯店では、店舗運営とデータの両方を深く理解する人物がデータ提供に直接関与します。これにより、学生には具体的かつ現場感のある情報を届けられ、分析や提案の質向上につながりました。

提供したデータについて

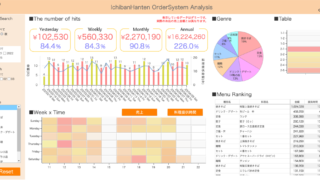

データパレードは、一番飯店のシステム全般の構築・運用およびデータ分析をしています。特にオーダーシステムについては、2018年から構想を開始し、一番飯店の業務を効率化するだけでなく、データ分析に特化したテーブル設計を心掛けて開発したシステムとなります。

オーダーシステムの開発から教育活用までの歩み

- 2018年 – オーダーシステムの構想・設計を開始

- 2019年 – 使用するツールの検証

- 2020年 – 本格的にシステム構築を開始

- 2021年 – 一番飯店にて運用開始、実データ蓄積がスタート

- 2025年 – 大正大学のデータサイエンス授業に分析教材として提供

商品名・注文日時・数量・金額などの基本情報に加え、料理の提供時間や客席滞在時間を可視化することが可能なテーブルの構成をしています。各注文に「注文時刻」「提供完了時刻」「会計完了時刻」を保持しているため、時間差を計算することで提供効率や滞在傾向を定量的に分析できます。

アプローチ

授業の冒頭では、データパレードより一番飯店の業務フローや日常的なオペレーション、さらに店舗が抱える経営課題を事前説明しました。売上や来客数だけでなく、ピークタイムの動きやメニュー構成の悩みといった現場視点の背景も共有しています。

学生はまず、このデータ構造を理解するための時間を取り、次にグループごとに課題設定を行いました。課題は来客回転率、リピーター増加、メニュー効率化など多岐にわたり、データから得られた傾向と現場の背景情報を組み合わせて検討されました。

分析フェーズでは、時間帯別来客傾向、曜日別売上、人気メニューと利益率の関係、提供時間の長いメニュー特定など、複数の切り口から掘り下げが行われています。こうして導き出された改善案を、最終発表で各グループが提案しました。

発表後には、データパレードからフィードバックを実施しました。提案の実現可能性、現場オペレーションへの影響、データの解釈方法などについて具体的なコメントを返し、学生にとっては分析だけでなく“現場実装の視点”を学ぶ機会にもなりました。

成果

グループ1:リピーター育成×看板メニュー強化

課題:リピーター不足による利益停滞

施策:特製上海焼きそばを軸にセットメニュー化/一部商品の値上げで利益率改善

グループ2:席回転率向上

課題:ピーク時の席回転数低下

施策:相席・カウンター席化/ピーク時の時間制限導入

グループ3:メニュー構成の最適化

課題:メニュー過多による効率低下

施策:大皿・大盛メニュー廃止/売上低い酒類の削減グループ4:リピーター育成×個人客増加

課題:リピーター増加のため個人客を増やす

施策:一人席・カウンター席の増設/相席許可制+パーテーション設置

グループ4:リピーター育成×個人客増加

課題:リピーター増加のため個人客を増やす

施策:一人席・カウンター席の増設/相席許可制+パーテーション設置

今後の展望

今回の取り組みは、教育と実務が交差する場を生み、双方にとって有益な成果をもたらしました。

データパレードとしては、今後も「現場で生まれたデータが、未来を担う人材の学びに直結する」仕組みづくりを推進していきます。

自社が設計・構築したオーダーシステムは、一番飯店の業務を楽にし、効率化を実現しました。そして今、その運用データが大学の授業で学生たちの分析教材として活用されています。現場を支え、次世代を育てる——この循環を作れたことこそが、最大の喜びです。