NULL、0、1で考える“多様性の在り方”

1. 導入——多様性の言葉が持つ曖昧さ

「多様性を受け入れる」という言葉は、今や社会の至るところで耳にします。

けれども、この“受け入れる”という表現が、実際にはどこまでを意味しているのか——その線引きは曖昧です。

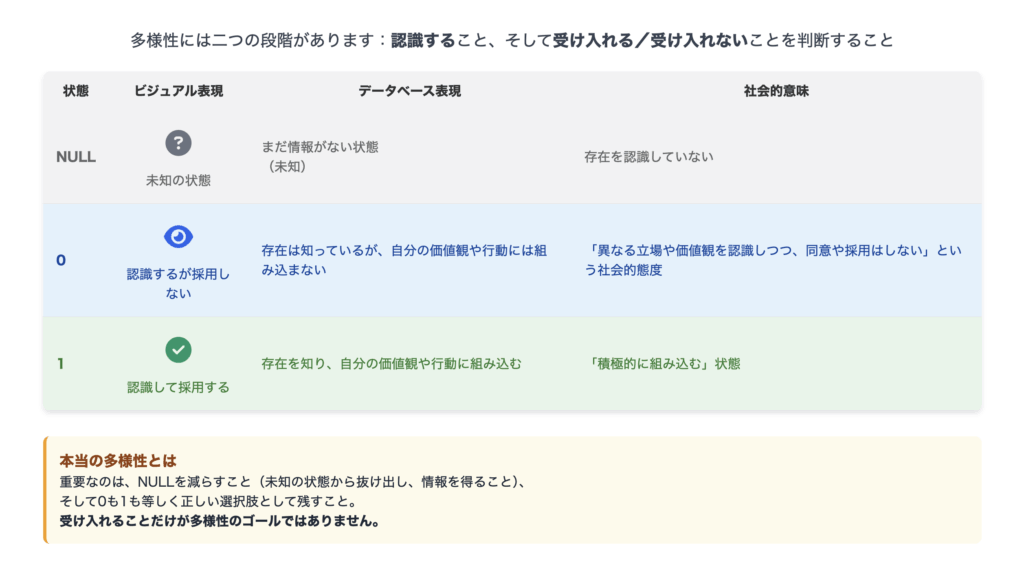

本来、多様性には二つの段階があります。

- 認識する——今まで知らなかった事象や価値観の存在を知る

- 受け入れる/受け入れない——それを自分の価値観や行動に組み込むかどうかを判断する

心理学や社会学の研究でも、この二段階は明確に区別されています。

たとえば国際的なダイバーシティ論では、「数的な存在を知ること(representation)」と「社会的受容(social acceptance)」は別物であり、両方が揃わなければ真の包摂には至らないと指摘されています【2】。

しかし現代社会では、この二段階が混同され、「多様性=受け入れること」という風潮が強まっています。

その結果、認識したうえで受け入れないという立場——つまり「0」の選択肢が、事実上許容されにくくなっているのです。

2. データベースで考える多様性

エンジニアの視点からすると、この構造はデータベースの「NULL/0/1」で説明できます。

- NULL:まだ情報がない状態(未知)

- 0:存在は知っているが、自分の価値観や行動に組み込まない

- 1:存在を知り、自分の価値観や行動に組み込む

たとえば、アケミというレコードに「ミニマリズム」という新しいカラムが追加されたとします。

最初はNULLです。アケミが存在を認識していないからです。

そこに情報が入ればNULLではなくなり、0または1が入ります。

このとき重要なのは、0も1も有効な値であるということです。

0は存在を否定する意味ではなく、「自分の行動規範には組み込まない」状態を指します。

これは「異なる立場や価値観を認識しつつ、同意や採用はしない」という社会的態度に相当します【1】。

1は「積極的に組み込む」状態です。

3. NULLを減らすことが第一歩

データベース的に言えば、多様性の理解で最も重要なのは、まずNULLを減らすことです。

存在を知らない(未知)の状態から抜け出し、情報を得ることが出発点です。

この点は、国際的な多様性・包摂の議論でも一致しています。

多様性を推進するための第一歩は「まず知る(Awareness)」であり、その後に受容か不受容かの選択が訪れる【3】。

本来は0か1かは自由に選べる——これが健全な状態です。

しかし現代の空気は、NULLを許さず、さらに0も許さず、「1であること」を唯一の正解としがちです。

これでは多様性が持つ本来の柔軟性が損なわれます。

4. 本当の多様性とは

データベース設計では、NULLも0も1もそれぞれ意味を持ち、管理対象として尊重されます。

0を否定することは、システムの柔軟性を損ない、結果的に多様性そのものを狭めます。

社会における多様性も同じです。

大事なのは、NULLではない状態にすること、そして0も1も等しく正しい選択肢として残すこと。

受け入れることだけが多様性のゴールではありません。

参考文献

- Arunima Shekhar, Beyond Tolerance: Acceptance is the Real First Step to Building a Truly Inclusive Organization, Medium

https://arunimashekhar.medium.com/beyond-tolerance-acceptance-is-the-real-first-step-to-building-a-truly-inclusive-organization-675dcc7bbda1

→ 認識と受容を分けて考える重要性を説く - Understanding Diversity: The Importance of Social Acceptance, ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/272840428_Understanding_Diversity_The_Importance_of_Social_Acceptance

→ 「存在の認識」と「社会的受容」は異なる段階であるとする社会学的研究 - Acceptance of Diversity as a Building Block of Social Cohesion, PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7970233/

→ 多様性の受容は、まず認識(Awareness)から始まり、その後の選択が重要という国際的研究