AIネイティブ世代と学ぶ「データ分析の新しい教え方」― ツールを教えるのではなく、“考える力”を育てる ―

多くの人にとって、データ分析を学ぶことは「ツールの操作を覚えること」とほぼ同義になっている。

実際、それだけで満足する人も少なくない。

けれど、本当に大切なのは、データを通じて考える力を育てることだと私は考えている。

データパレードでは、SNS運用代行を担当していた20代の若手に、実務の傍らでデータ分析を学んでもらうという小さな実験を行った。

4ヶ月間の学びの中で見えたのは、AIネイティブ世代ならではの吸収力と、その背後にある「AIを使って考える」という新しい学び方だった。

この記事では、その実験の過程と成果、そして“AIがあっても越えられない壁”を通して見えた、次世代のデータ活用教育のかたちをまとめる。

🏁 はじめに:アルバイトから始まった実験

データパレードでは、ある20代の若手が長くSNS運用代行を担当してくれている。

その実務経験の中で、「SNS運用代行の傍らでデータ分析を学んでもらう」という新しい試みを4ヶ月間行った。

データ活用に関心を持つその若手は、この挑戦に積極的に取り組んでくれた。

私としても非常に意義のある機会だった。

なぜなら、AIネイティブ世代であり、さまざまなツールを自然に使いこなす彼女が、Tableauのような情報が多数存在するセルフサービスBIツールをどれだけ早く理解し、どのように実務へと結びつけていくのか——そのプロセスを間近で観察できるからだ。

この取り組みを通じて得られた気づきや知見は、今後の教育や人材育成のヒントになると感じている。

💡 ツールを学ぶことが目的化していないか?

今回の教育のテーマの一つは、「ツールの操作を覚えることを目的にしない」という点にあった。

どのボタンを押せるかではなく、データを使ってどう考え、どう行動を変えるか——そこを中心に置いた。

世の中を見渡すと、「データ分析ツールを使えるようになること」自体が目的になっているケースが多い。

勉強会やコミュニティでも、操作方法を覚えることに焦点が当たっている。

でも本来、データ分析は自分の業務を理解し、そこから行動を変えていくためのものだと思う。

ツールを覚えて終わりではなく、データを通じて現状の業務を見直し、「次にどう動くか」を考えることに価値がある。

そして今では、データ分析は特別な専門スキルではなくなりつつある。

Excelやキーボード操作のように、どんな分野でも求められるポータブルスキルの一つだ。

ここでいうポータブルスキルとは、どんな職場や環境でも持ち運べる汎用的な力のこと。

たとえば、問題解決力や情報整理力、論理的思考など——データ分析もまさにその一つになりつつある。

だからこそ、ツールを100点で覚える必要はない。

むしろ、データを通じて自分の行動や人生を少しずつ変えていけること——そこにデータ活用の本当の意味があると感じている。

🎓 教育方針:考える力を育てる

今回の教育で重視したのは、Tableauの操作方法を細かく教えることではなかった。

ツールを覚えることよりも、データを使って自分で考える力を身につけてもらうこと。

この考える力こそが、今後どんな仕事や人生の場面でも通用する「軸」になると思っている。

教育というのは、知識を“渡す”ことではなく、“自分で考え、選び取る力を育てること”だ。

だから今回は、操作手順を教えるよりも、「なぜそうするのか」「次はどうすべきか」を自分で問い続けてもらうようにした。

SNS運用という身近な業務を題材に、仮説を立てて、データで確かめ、結果から次の行動を考える——その一連の流れを実際の業務を通じて体験してもらった。

KPIも「与えられるもの」ではなく、「自分で仮説して設計するもの」として扱った。

自分で立てた仮説をデータで検証する過程の中に、思考を鍛え、行動を変える学びの本質があると考えている。

⚖️ 仮説思考のバランス:トップ75% × ボトム25%

データ分析に取り組むとき、最初に直面するのが「仮説をどう立てるか」だ。

このとき意識しておきたいのが、トップダウン型とボトムアップ型のバランスである。

トップダウン型は、経験や感覚から仮説を立てて検証していく方法。

ボトムアップ型は、データを観察し、そこから傾向や仮説を導く方法。

どちらも大切だが、極端に振れると行動が鈍くなる。

そこで私は、「トップ75%、ボトム25%」の感覚を意識している。

まず自分の頭で7割の仮説を立て、残りの3割をデータで確かめて調整する。

データは“答え”をくれるものではなく、仮説を磨くための鏡のような存在だ。

このバランスは、チームでの分析というよりも、自分一人で仮説検証を行うときの思考バランスとして有効だ。

一人で業務を考え、一人で分析し、意思決定まで進める際に、「感覚に頼りすぎず、データに縛られすぎない」中間領域を保つことが大切になる。

教育の場でもこの考え方を伝えている。

「データに従う」でもなく「勘に頼る」でもなく、自分で考え、データで確かめる。

この往復ができるようになることが、データを“使いこなす”力の第一歩だと感じている。

📈 成長の過程:フォロワー数から“保存数”へ

今回の学びの中で、彼女が最初に取り組んだのはTableauの操作だった。

サンプルデータを使って基本的な可視化を試しながら、データを“触る感覚”をつかむことから始めた。

学習範囲としてはTableau全体の2割ほど——しかし、それで十分だと判断した。

目的は、ツールを完璧に覚えることではなく、データを通して考える力を育てることだったからだ。

その“直感”を操作に結びつけるだけの技術があれば十分で、それ以上の細かな手順や設定はAIに聞けば良い。

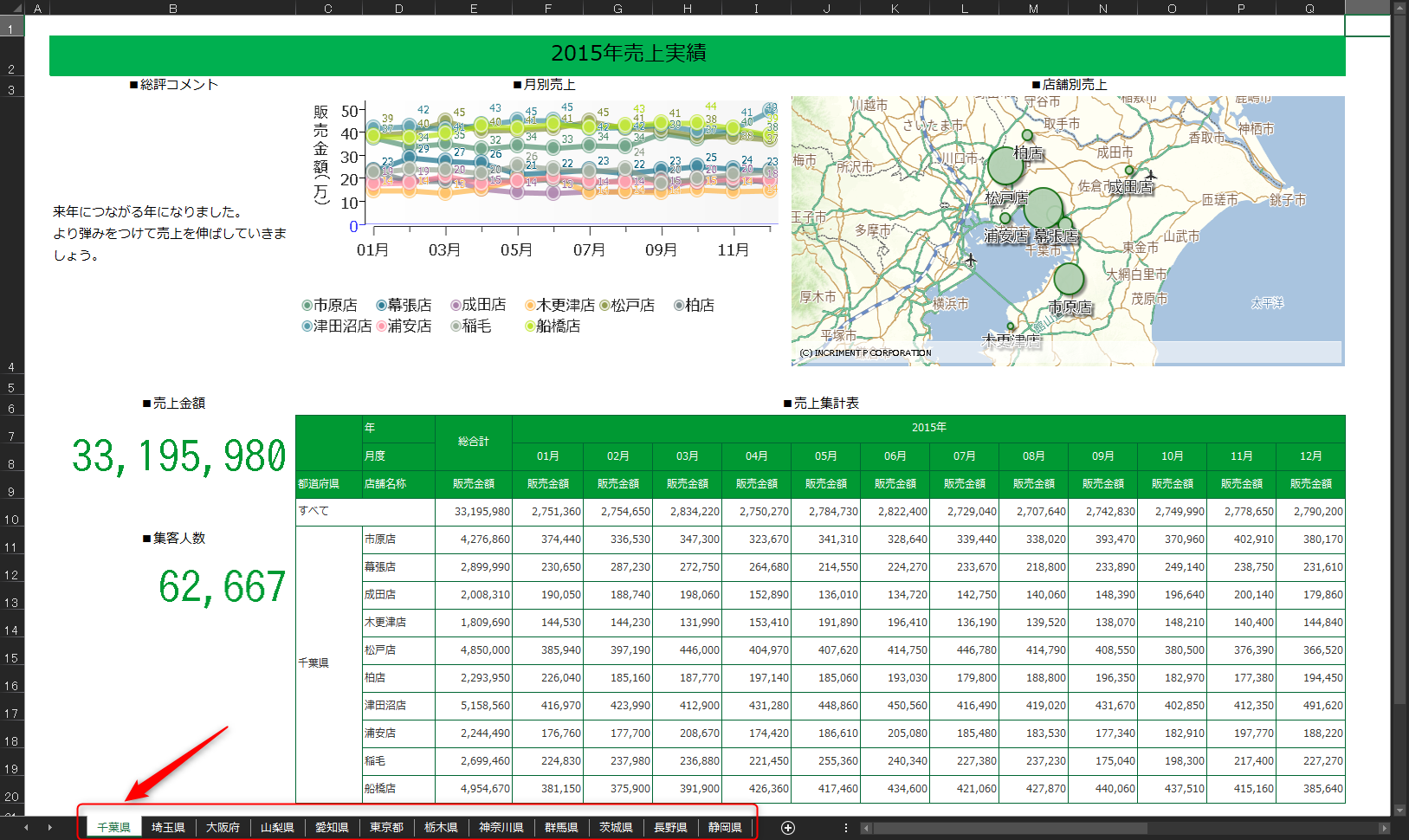

SNS運用のデータを自分で分析するうちに、「フォロワーを増やせば来店数が増える」という初期の仮説が崩れた。

Tableauで投稿データを可視化した結果、

- リール投稿は新規顧客への認知拡大に効果がある

- フィード投稿は既存フォロワーや常連客との関係維持につながる

という構造が見えてきた。

さらに、複数の指標を検証する中で、実際に来店意欲と関係が深かったのは「保存数」であることに気づいた。

保存される投稿こそが、「また行きたい」「気になる」と思わせる“行動直前のサイン”になっていたのだ。

この気づきは、データを見て数字を追うだけでは生まれない。

仮説を立てて検証するプロセスの中で、数字の意味を考える力が育っていった。

そしてその思考の変化こそが、今回の教育で最も価値のある成果だったと感じている。

🤖 AIとの共創:思考と成果をつなぐ壁打ち

今回の学びで特に印象的だったのは、彼女がChatGPTを壁打ち相手として活用していたことだ。

一人で悩み込むのではなく、AIに話しかけながら考えを言語化し、そのやり取りを通して論理を整理していく。

まるでAIと対話しながら、自分の思考を外に出して形にしていくようなプロセスだった。

この使い方は、AIネイティブ世代ならではの自然な学び方だと思う。

AIを“答えを出す道具”ではなく、“考えるための相棒”として使いこなしている。

その結果、彼女はSNS運用の提案ドキュメントを完成させた。

方針や目的、現状分析、ターゲット像、投稿戦略、ストーリー構成、KPI設計までをデータに基づいて整理し、根拠をもった戦略として提示できるようになっていた。

さらに、そのKPIを可視化するためのTableauダッシュボードの設計イメージも自ら作成。

データの読み取りから戦略設計、そして可視化まで、一連の流れを自力で完結できるようになっていた。

AIとの壁打ちによって、自分の思考を外に出し、構造化し、それを成果物に落とし込む。

このプロセスこそが、AI時代の“学びのかたち”の一つなのかもしれない。

💻 AIで「90点をつくる」学び方

SNS運用の提案内容を実現していくには、数値目標を定点観測するためのダッシュボードが必要だった。

そのために彼女は、Tableauを使って自らダッシュボードを作成した。

このとき、作業の8割はAIに質問しながら進めていたという。

分からないことを自分で抱え込まず、AIに聞きながら理解を深めていく——その姿勢はまさにAIネイティブ世代が自然に持っている学び方だった。

デザイン面でも、背景や色味の調整にCanvaのAI機能を活用。

本来ならTableau内で細かく設定できる部分を、あえて別ツールに任せることで作業を最適化していた。

「専門ツールで100点を取ること」よりも、

「複数ツールを組み合わせて90点をつくること」

それが、最短で目的を達成するための最適解になっていた。

ここで強調したいのは、これは私が教えたやり方ではなく、彼女自身が持っていた“AIネイティブ的思考”の表れだったということ。

複数のツールを組み合わせ、AIをパートナーとして使いこなす発想は、すでに彼女らの世代の中に自然に根付いている。

この考え方はデータ分析に限らず、他の業務や日常の課題にも応用が効く。

たとえば資料作成、情報整理、コミュニケーション——どんな場面でもAIやツールを柔軟に組み合わせることで、自分なりの最適解を導ける。

このような力を持つAIネイティブ世代の存在は、教育のあり方を見直す大きなヒントになる。

「教える」のではなく、「どう引き出すか」。

これからの教育は、そうした設計が必要になっていくと感じている。

🧩 データの“意味”を独学で理解することの限界

AIを使いこなす彼女でも、どうしても越えられなかった壁がある。

それは、データは「渡されるだけ」では活用できないということだ。

ダッシュボードを作り、グラフを動かすことはできても、そのデータが「どんな経緯で発生したものなのか」「どの項目がどんな意味を持つのか」という本質的な理解がなければ、分析は“形だけ”になってしまう。

データを正しく活用するためには、各項目の定義や生成プロセス、データの持つ文脈を理解する必要がある。

それはAIネイティブの感覚やツールの操作力だけでは到達できない領域だ。

彼女も、自力でデータの構造を読み解こうとしたが、どうしても推測の域を出ることはできなかった。

この部分だけは、人や組織からきちんと「教わる」必要がある。

つまり、どれだけAIが発達し、データ分析が日常のスキルになったとしても、データの意味や背景をきちんと公開・共有することの重要性は変わらない。

むしろ、データ活用が広がる社会では、その必要性がさらに高まっていく。

🌱 おわりに:学びを“概念”に変えていく

今回の取り組みで感じたのは、学びの中心が「知識を得ること」から「自分で考えて形にすること」へと確実に移り始めているということだ。

AIネイティブ世代は、私たちが教えるよりもずっと自然に、AIを使って課題を分解し、ツールを組み合わせ、目的にたどり着く力を持っている。

それは単なる技術力ではなく、自分の力で学びをデザインできる能力だと思う。

今回のデータ分析の教育は、彼女が学んだことを概念に昇華することで、他分野でも活かせるようになるだろう。

データ分析を通じて得た“考える力”や“学びの進め方”は、業務や人生のどんな場面にも応用できる。

AIが身近な存在になった今、大切なのは「AIに何を聞くか」「どう使いこなすか」を考える力だ。

AIを使うことで、誰もが自分の思考を深め、自分のペースで成長できるようになる。

データ活用の本質は、ツールでも技術でもない。

自分の頭で考え、AIや仲間と対話しながら“自分の答え”を見つけていく力。

この経験を通じて見えたのは、“教える”から“引き出す”へと変わる教育の姿、そしてAIと共に成長していく人の在り方だった。

_教えることは減っていく。けれど、考える力を引き出す教育は、これからもっと必要になる。_